带你感受考古的温度

来源:人民网-人民日报海外版

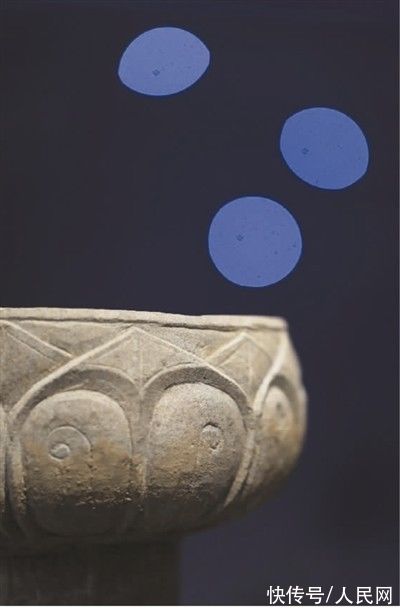

北魏石灯(局部)。 动脉影摄

新石器时代石雕蚕蛹。 山西考古博物馆供图

春秋时期铜鼓座。 山西考古博物馆供图

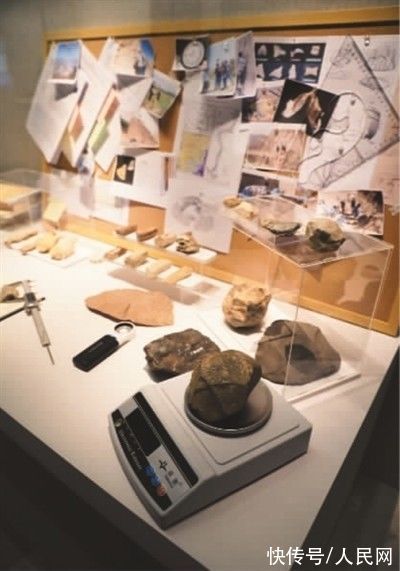

大同李汪涧遗址考古成果展柜。 动脉影摄

一群考古人,一年精心筹备,用一个大展,讲述山西“十三五”期间的考古成果。

由山西考古博物馆主办的“考古的温度——山西‘十三五'考古成果展”,精选387件(套)文物,分为“延伸了历史轴线”“增强了历史信度”“丰富了历史内涵”“活化了历史场景”4个单元。每一件展品背后,都有考古人青灯黄卷、跋山涉水的故事。

探索人类起源奥秘

步入序厅,蓝色背景板上星光点点,每颗星都代表一项考古成果。星空之下,考古工作者开展田野发掘的剪影令人动容。

“十三五”期间,山西共实施228项田野发掘工作,揭露面积达21.4万余平方米,完成3000余件青铜器、牙骨角器、玉石器、陶瓷器的保护修复。

背景板前,静立着大同平城北魏墓出土的石灯,灯上雕刻莲花、忍冬、伎乐人物、龙纹,是平城艺术的精湛之作。“点亮我,温暖你,这件展品与展览主题完美契合。”山西省考古研究院副院长刘岩说,“不同于一般的文物精品展,这次展览将考古人与他们的工作成果链接在一起,展现了一幅考古工作者的自画像,让观众看到文物背后考古人的热情与坚守,感受到考古的温度。”

展厅前有一孔古老的窑洞,这是从吕梁离石信义遗址搬迁回来的,距今已有4500年历史。走进窑洞,便开启了一场探索历史之旅。

“十三五”期间,山西旧石器时代考古工作重点围绕早期人类起源、人类行为及其适应方式和现代人起源等问题展开。展览第一单元“延伸了历史轴线”,主要展示了西侯度遗址、丁村遗址、大同李汪涧遗址等最新研究成果。

在襄汾丁村人牙齿化石展柜前,不少观众细细端详。这颗铲形的牙齿为左侧中门齿,齿根从齿颈线到根尖逐渐变细,整体形态特征与现代人的牙齿相近,是考古人员在距今12万年的砂砾层中发现的。

“丁村遗址出土的人类顶骨和牙齿化石一共只有5件,非常珍贵。”山西省考古研究院古人类研究所副所长石晓润介绍,化石反映了古人类演化、迁徙等方面的信息,也可作为旧石器考古学判断年代的依据。

10余万年前,远古丁村人生活在汾河两岸,以角页岩砾石为毛坯生产石器,用三棱大尖状器、刮削器、石球等猎取野生动物为食。展厅里的石器拼合组揭示了丁村人制作石器的工序。“这些石片出土于同一地点,可以拼合成一个相对完整的整体,可能是打制三棱大尖状器剩下的残片。”石晓润介绍。

兽骨、三角尺、游标卡尺……大同李汪涧遗址考古成果展柜呈现了考古人的工作台:电子秤上放置着需要称重的石器,便利贴上写着未完成的工作事项,笔记本上密密麻麻地记录着信息。

“考古工作者一年近300天都在野外,要是没有强烈的热爱和坚定的学术信念,真的坚持不下来。”石晓润说。

展示灿烂仰韶文化

第二单元“增强了历史信度”,重点展示夏县师村、临汾桃园、偏关天峰坪、绛县西吴壁、夏县东下冯、闻喜千金耙等地的最新考古发现和研究成果,反映了距今7000-3300年黄河中游地区的璀璨文明。

放大镜下,夏县师村出土的石雕蚕蛹栩栩如生,这是中国目前发现的最早石雕蚕蛹之一。“晋南地区是仰韶文化发源地之一,在山西夏县师村和西阴等地发现的石雕蚕蛹和桑蚕茧,不仅表明晋南先民很可能在6000多年前的仰韶文化早期就已掌握养蚕缫丝技术,也表明晋南是中国丝绸的发源地之一。”山西省考古研究院华夏文明研究所所长张光辉说。

一个小朋友站在电子屏幕前体验文物修复,用手指拖动碎片,拼合成一件新石器时代的彩陶瓮,再根据个人喜好选择陶瓮的花纹、颜色。

据介绍,这件彩陶瓮的原型出土于临汾桃园遗址。这是位于山西南部的一处新石器时代遗址,以仰韶文化遗存最为丰富和典型。仰韶文化彩陶广泛使用连续和对称的图案,流行红黑反衬的表现手法,题材多样。晋陕豫交汇地区盛行的花瓣纹彩陶,绘有成组的花、蕾、叶等,被称为“华夏之花”。

生活在黄土高原的先民,创造了土构和石构两种建筑形式。展厅中展示了临汾桃园发现的大型五边形土构房址模型,有专家认为这种房屋可能是公共活动场所。“以前推测五边形房屋的大小可能与聚落大小有关,但近来发现同一个遗址中存在大小不同的五边形房址。这类房址的功能和意义是什么,还需要继续探索。”张光辉说。